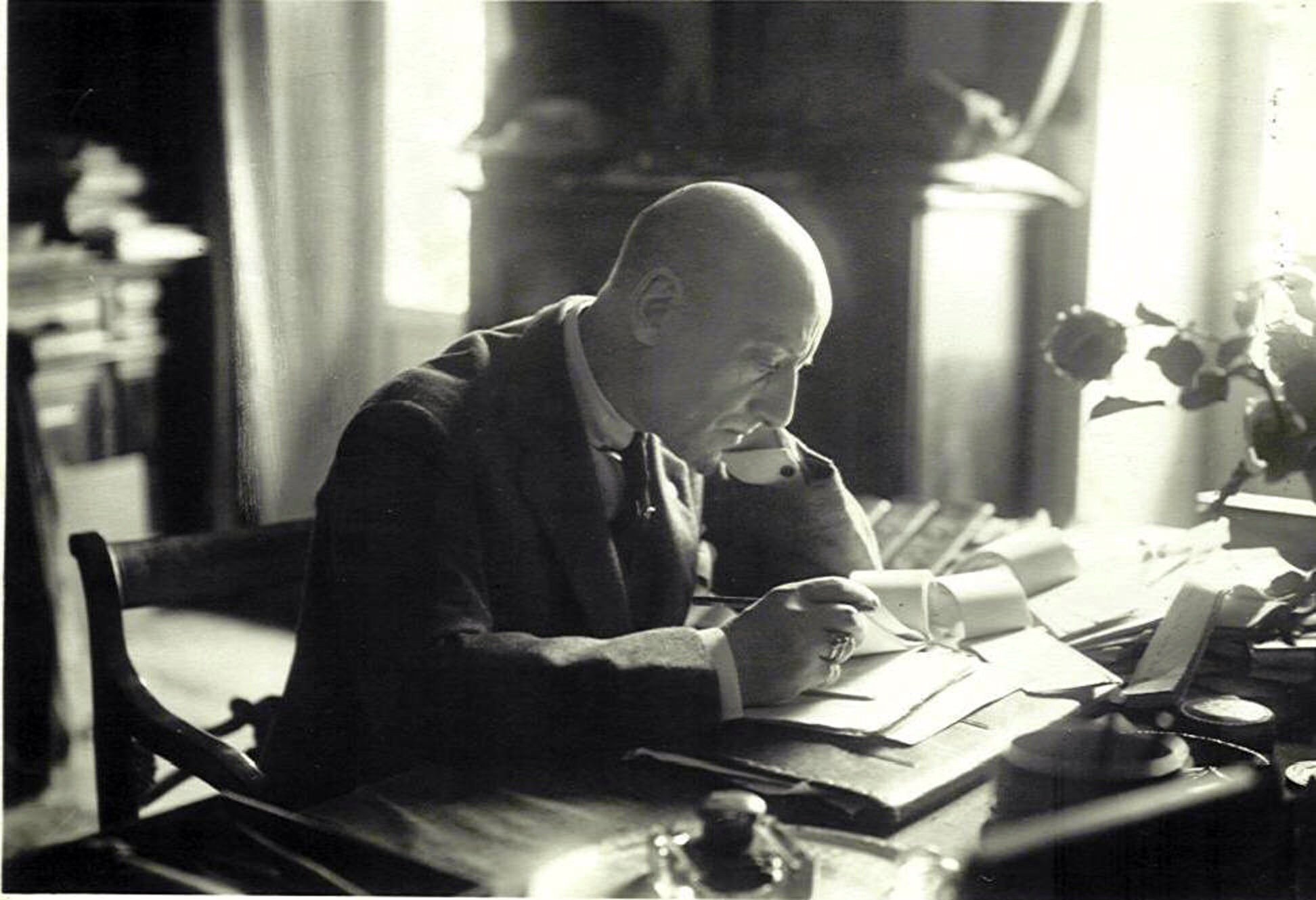

Gabriele D’Annunzio, l’omaggio di Lugano all’immaginifico

Esattamente ottant’anni fa, l’1 marzo 1938, giungeva al termine la “vita inimitabile” di Gabriele D’Annunzio: personaggio eclettico e controverso, ma ancora capace di affascinare svariati lettori e scrittori. È stata la conferenza di Pietro Gibellini (tenutasi il 22 novembre, presso la Biblioteca Salita dei Frati) ad anticipare la giornata di studi dedicata al Vate, avvenuta ieri presso il LAC, e a cui ha partecipato lo stesso Gibellini, assieme ad altri noti ed importanti studiosi. Si tratta di Annamaria Andreoli, ex presidente della fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” e curatrice di molteplici opere del poeta; Corrado Bologna, professore presso l’Istituto di Studi Italiani dell’USI e la Scuola Normale Superiore di Pisa; Stefano Prandi, Direttore e professore dell’ISI; Stefano Tommasini, consulente per la danza di LuganoInScena e professore presso l’USI e l’Università Ca’ Foscari di Venezia; Federico Tiezzi, attore e regista teatrale italiano, nonché fondatore della compagnia Magazzini Criminali.

Pietro Gibellini, direttore del comitato scientifico per l’Edizione Nazionale dell’opera di D’Annunzio, nella sua prima conferenza – che si inserisce all’interno del ciclo di letture “Bibbia, letteratura e filosofia” – si è focalizzato su un’opera poco nota della produzione letteraria dannunziana: Il venturiero senza ventura (1924), facente parte delle Prose di ricerca. Oggetto dell’analisi sono stati in particolare tre brani – La parabola del figliol prodigo, La parabola dell’uomo ricco e del povero Lazzaro, e La parabola delle vergini fatue e delle vergini prudenti– titoli, questi, che non possono che stupire chi conosce D’Annunzio quale esteta ed edonista. Tuttavia, nei rifacimenti di queste parabole il poeta non si smentisce e ci propone (provocatoriamente) un netto capovolgimento del messaggio evangelico. Ad essere innalzato nel primo rifacimento è il figliol prodigo, Carmi: lungi da lavorare diligentemente come il fratello Elihu, trascorre il tempo osservando le sensuali movenze delle contadine, fino a che non decide di andare nell’isola di Afrodite ove gode dei piaceri della vita sino a dissipare tutti i suoi averi, motivo per cui decide di ritornare dal padre. Questi, che indice in suo onore un banchetto, non ha la piena riconoscenza di Carmi, il quale non riesce a fare a meno di notare che le coppe ove viene servito il vino non sono istoriate con maestria, e che i canti che intonano i musici non sono abbastanza raffinati, tanto che, nel finale, sarà lui stesso ad insegnare loro una splendida melodia. Nel rimaneggiamento della seconda parabola ad essere esaltata è invece l’eloquenza del ricco Epulone. Questi, che per la sua vita di eccessi è punito nella voragine infernale, riesce infatti a convincere Lazzaro a rinunciare alla beatitudine eterna pur di poter vivere, attraverso il canto di Epulone, le gioie della vita a cui lui aveva rinunciato. Infine, come è ormai facilmente prevedibile, ad essere connotate positivamente nell’ultima parabola dannunziana sono le vergini fatue, che non si pentono di non aver potuto festeggiare lo sposo – come invece hanno fatto le savie – perché soddisfatte dai loro sogni voluttuosi. Anche in questo caso la parabola del poeta termina con un canto, quello delle spensierate vergine fatue. Il relatore conclude la sua analisi sottoscrivendo l’opinione di Eurialo De Michelis, il quale ritenne che questo esperimento di D’Annunzio si risolve in una serie di blasfemie, ove – aggiunge Gibellini – è facile intravedere dietro i personaggi viziosi una proiezione dell’autore che autocelebra se stesso.

D’altra parte è proprio il narcisismo spinto all’eccesso di D’Annunzio uno degli elementi che lo caratterizzano e che ci affascina ancora oggi. Di certo, non passa inosservato nel suo “esilio volontario” in Francia (1910-1914), ove si è conquistato dapprima la stima degli studiosi d’oltralpe e, in seguito, il loro biasimo. A discorrerne è Annalisa Andreoli, nel suo interessante intervento che ha inaugurato la giornata di studi dedicata all’ottantesimo anniversario della morte di D’Annunzio. Il Vate giunge in Francia preceduto dalla sua fama (le sue maggiori opere, quali Il piacere, L’Innocente, Il Trionfo della morte e Le Vergini delle rocce erano state qui tradotte) e perfettamente consapevole del contesto socio-culturale in cui stava per inserirsi. D’Annunzio era ampiamente informato perché, da erudito quale era, si era sempre interessato al dibattito culturale francese; famelico lettore, si era abbonato alle più importanti riviste francesi, tanto che saranno proprio i debiti contratti per queste (e, in secondo luogo, per la vita lussuosa che conduceva) che lo inducono a fuggire in Francia. Una volta giunto, coloro che avevano dichiarato una profonda stima per lui – quali Paul Valéry, André Gide, e Marcel Proust – lo guardano con sospetto, forse indispettiti dallo straordinario successo riscosso da D’Annunzio nella loro stessa patria. Nel 1913 l’“immaginifico” poeta pubblica la sua prima ed ultima commedia, La Pisanelle, scritta in francese, lingua che conosceva sin da adolescente. La comédie, dedicata alla meretrice di Pisa giunta a Cipro, e scambiata per santa (eco di una trama del Decameron), è ambientata fra il XIII e il XIV secolo, epoca in cui – non a caso – Venezia è riuscita a cacciare la dinastia franca dei Lusignan, che la governavano da oltre tre secoli. In quest’opera, conclude Andreoli, si manifesta l’estro di D’Annunzio (il quale, approfittando del fatto che non vi erano testimonianze sulla lingua parlata a Cipro nel 1250, inventa un linguaggio, un veneziano mescidato, al fine di accrescere gli effetti ilari della commedia) e soprattutto la sua erudizione (supportato da molteplici fonti storiche, tratta dei traffici commerciali dell’isola e dell’economia italiana dell’epoca), tale da tenere testa, se non superare, un importante storico francese quale Braudel.

Un paio di anni prima de La Pisanelle, D’Annunzio scrive, sempre in francese, Le martyre de Saint Sébastien. Ne riferisce Corrado Bologna, il quale fa notare che quest’opera non è esente da critiche. Rappresentata la prima volta presso il “Téâtre Le Châtelet” di Parigi, con musica di Claude Debussy, a essere messa sotto accusa è l’attrice Ida Rubinštejn (la cui pronuncia francese è giudicata inadeguata, così come la sua recitazione) e il contenuto stesso dell’opera (ritenuta blasfema, verrà inserita nel codice dei libri proibiti). Un ormai anziano D’Annunzio sarà poi criticato da due giovani studiosi, Mario Praz e Gianfranco Contini, i quali metteranno in discussione l’erudizione del poeta accusandolo di plagio. Il prof. Bologna conclude la sua analisi sottolineando che il fenomeno che oggi chiamiamo “intertestualità”, in D’Annunzio diventa pastiche letterario; è doveroso ammettere che il Vate attinge a diverse fonti letterarie, ma va tuttavia ritenuto un autodidatta di genio. Di pastiches letterari, a proposito di D’Annunzio, parlava anche Ezio Raimondi in D’Annunzio e il simbolismo europeo (1976), le cui dichiarazioni attenuano le pesanti critiche mosse da Contini; qui dichiara: «[…] I pastiches dannunziani, per quanto viziati dal piacere delle sovrapposizioni e degli incroci estemporanei, muovono sempre da una ragione letteraria, da un istinto profondo della propria arte che si misura con gli scrittori della modernità, li adegua a se stessa, ne fa veicolo di un’inquietudine nascosta». A ricordare l’importante critico è Stefano Prandi, a suo tempo allievo dello stesso, riporta in particolare un suo insegnamento, ossia che la vera critica letteraria non debba fondarsi sui giudizi di valore, e che dunque, in sede letteraria, sia necessario andare oltre alle condanne moraleggianti su D’Annunzio quale esteta o narcisista.

Facendo nostro il prezioso monito di Raimondi, non resta che segnalare gli ultimi due interventi dedicati a D’Annunzio avvenuti nella giornata di ieri: quello di Gibellini, che ha avuto per tema la tragedia Fedra (1909) e quello di Federico Tiezzi, in concerto con Stefano Tommasini, incentrato sul poema tragico dal titolo Sogno di un mattino di primavera (1897). Pietro Gibellini sottolinea che il poeta, nel momento in cui compose la tragedia, era conscio di doversi confrontare con Euripide, Seneca e Racine, che pure rimaneggiarono il mito di Fedra. D’Annunzio decide di sopprimere il pentimento della matrigna (colpevole di amare il figlio Ippolito), ma così facendo vengono a mancare i presupposti essenziali del mito: lo sbigottimento di Fedra di fronte ai suoi stessi sentimenti, la sua marca materna e quindi, di conseguenza, il carattere adolescenziale di Ippolito. Sebbene in questo caso la riscrittura del mito classico sia contestabile – conclude Gibellini – D’Annunzio, insieme a Pascoli, ha il merito di aver rilanciato la mitologia classica nel contesto letterario italiano.

Infine, Federico Tiezzi, ha mostrato un estratto della sua riproposizione scenica del primo poema tragico dannunziano – visionabile online – ove è riuscito a dare vita al senso intimo delle parole del poeta. Il regista, sollecitato da Stefano Tommasini, dichiara che ha intrapreso questa avventura dannunziana nel 2007 in quanto affascinato dall’abile utilizzo del linguaggio da parte del Vate, la cui maestria è per lui paragonabile a quella di Dante.

Lucrezia Greppi