L’errore delle élite nell’era della demagogia

Il populista – anche se il termine è impreciso e sarebbe meglio usare quello di demagogo – ha come unico obiettivo elettorale quello di guadagnare più elettori possibili: anche a costo di accantonare una tradizionale area politica, nella quale egli è nato ed è sorto politicamente. Quello che interessa al populista, come ricorda il politologo tedesco Jan-Werner Müller in Che cos’è il populismo? è conquistare tutto il corpo elettorale: non solo muoversi nell’area di destra o sinistra e al massimo contendersi con il rivale i voti al centro. Il demagogo vuole tutto il “piatto”: il corpo elettorale gli deve appartenere. Fatta eccezione per il nemico di cui ha bisogno per sopravvivere – un popolo o una categoria – il populista mira al consenso assoluto. E come sono nati i moti di pancia che sembrano consolidare sempre di più a livello nazionale il loro successo nello stanco e affaticato Vecchio Continente? Tra le cause maggiori, c’è la miopia delle cosiddette élite che, nel loro insieme, non solo non sono state in grado di avvertire l’arrivo dell’onda populista, ma non l’hanno neppure voluta affrontare.

Elitismo e populismo sembrerebbero essere due termini agli antipodi; tuttavia, è interessante notare come sia le élite che i populisti vedano la diversità come pericolo: le prime tremano per i loro interessi e/o privilegi, i secondi tendono invece a voler portare tutti allo stesso livello. La condizione di sottomissione del “popolo” auspicata dal demagogo – che gran parte delle volte neppure nasconde, anzi esibisce, palesi mire pseudo-totalitarie – è quella di una sorta di nudità ancestrale che riporti il suddito – non l’uomo o il cittadino – alla povertà originale, alla massima uguaglianza con i suoi simili, annientando quindi, in ultima sede, la libertà e l’identità individuale.

Il moltiplicarsi delle invidie e dell’odio sociale – talvolta incanalato in movimenti politici, talvolta in vandalici e sovversivi movimenti di piazza – è frutto di certe retoriche demagogiche. I sacerdoti – o scienziati o apprendisti stregoni – di quel dolce grattare la pancia allo scontento generale e quell’annunziare facili soluzioni, da una parte fanno dell’avversione ai metodi di selezione le élite la loro battaglia, ma dall’altra non promuovono sistemi meritocratici di selezione. Sebbene le forze populiste si appellino sempre al concetto di “giustizia”, togliere le élite dagli scranni del potere diventa imperativo, ma non per un sentimento di autentica e virtuosa meritocrazia. Una volta poi che i cosiddetti partiti di protesta riescono a scalzare i privilegiati (quelle che una volta erano chiamate classi dominanti) diventano loro stessi – ironia della sorta e della Storia – una piccola casta: con la differenza che l’élite è selezionata, appunto, in base al merito, mentre la casta è un sistema di potere che non prevede una previa selezione competitiva.

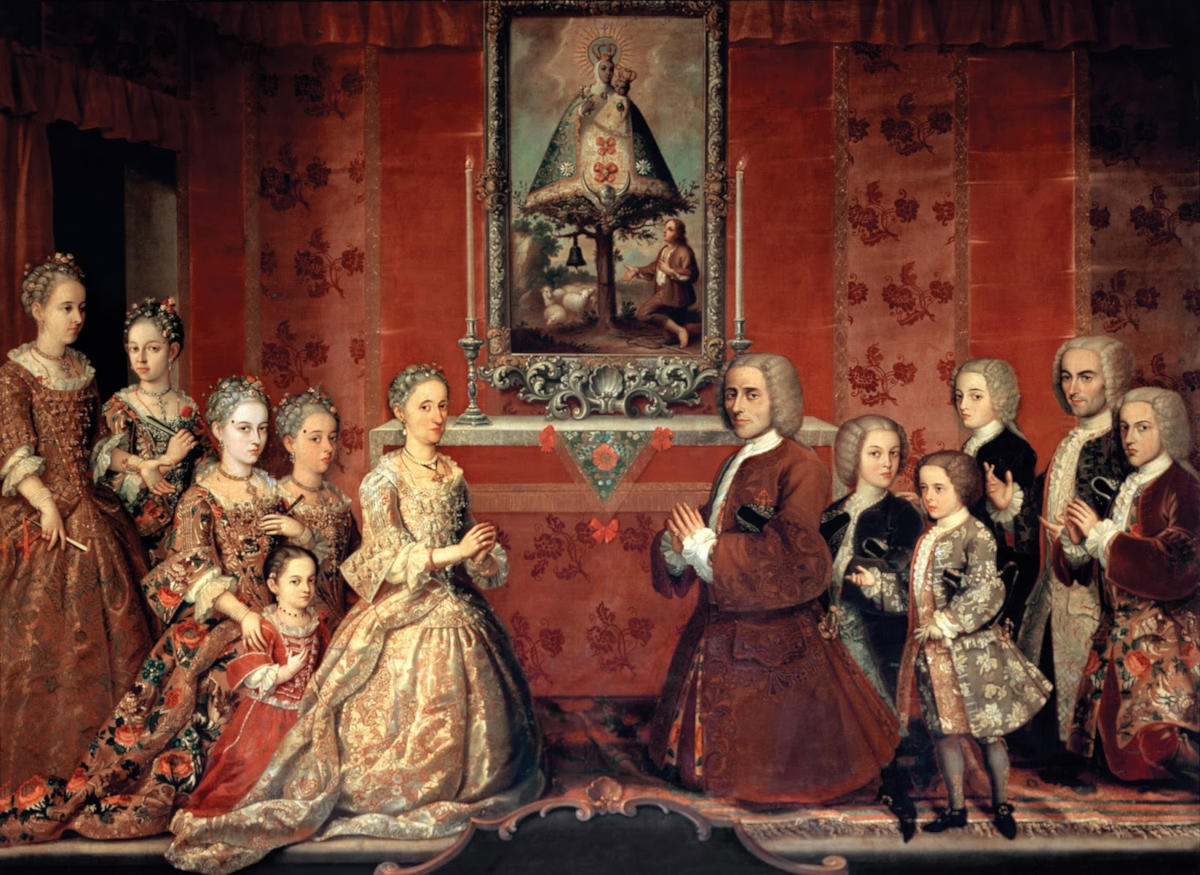

L’errore fatale che un’élite possa compiere è l’eccessivo “imborghesimento”, inteso come volontaria astrazione dalla realtà delle cose e del vissuto sociale di gran parte dei propri concittadini, dovuto in parte anche all’eccessiva autoreferenzialità delle élite stesse. I membri delle élite devono saper vedere lontano, cosa che dovrebbe eliminare la diffusa tendenza snobistica e a tratti arrogante che i suoi membri mostrano nei confronti di chiunque sia fuori dal nobile recinto dorato del merito e dell’esclusività. Le classi dirigenti devono capire quando è il caso di tornare con i piedi per terra: se vengono selezionate secondo le regole del mercato e del merito, le élite che emergono di conseguenza non dovrebbero essere sciocche e miopi. E quindi dovrebbero essere teoricamente in grado di capire i cambiamenti e i mal di pancia sociali: se poi esse non riescono almeno a mascherare l’oggettiva differenza quantomeno intellettuale e culturale che intercorre tra di esse e il “popolo”, allora la loro fine è vicina (un esempio su tutti, la tragica fine nel 1793 dei discendenti di Ugo Capeto).

In un intervento sul Corriere della Sera Ernesto Galli della Loggia ha scritto che le élite «hanno assunto un carattere sempre più odiosamente ereditario. Il principale titolo d’accesso è diventato essere figlio di: nelle università, nei vertici delle professioni, nel giornalismo, nell’alta burocrazia, nella magistratura, nella diplomazia, perfino nel mondo dell’editoria, del cinema e dello spettacolo, la trasmissione o l’acquisizione del ruolo socio-lavorativo per via ereditario-familiare […] è diventato da tempo la regola.» Galli della Loggia si spinge oltre e spiega che le élite – nel caso italiano – hanno tre tipiche caratteristiche: «l’età perlopiù avanzata […], l’assai scarsa presenza di donne (si osservino le foto delle occasioni ufficiali: una marea di tetre grisaglie maschili); e infine la basica formazione o provenienza ideologica di centrosinistra di quasi tutti […] Alla fine quindi come effetti ultimi: conformismo, carrierismo, ostilità a ogni cambiamento, riluttanza a prendere decisioni importanti e/o impopolari.»

Le élite vogliono quindi conservare lo status quo: non amano i tafferugli e casomai cercano di espandere ad ogni costo la loro influenza, anche in climi politici ostili. Difatti le élite sotto sotto temono le campagne elettorali, a differenza delle forze populiste, che vivono la loro vita politica come un’eterna corsa all’ultimo consenso. Da una parte le élite fanno della “calma istituzionale”, del non sommovimento degli strati sociali, dell’immobilismo dei loro interessi, la loro massima necessità per sopravvivere; dall’altra tengono aperti degli spiragli per costruire avamposti di potere verso altri organi. Magari quelli che poi vengono occupati dai populisti, una volta che questi hanno vinto le elezioni.

Amedeo Gasparini